Kleine Chronik der Pfarre Gratkorn und der Kirche St. Stefan

Aktuell: Eine aktuelle Version des Kurzkirchenführers findet sich seit September 2024 beim Ausgang der Kirche.

Am 10.12.1449 wurde die Urkunde (Brief) ausgestellt, in dem Gratkorn (als Krackorn) das erste Mal erwähnt worden war. Zum 575 jährigem Jubiläum gibt es einen Festvortrag zu dieser Urkunde nämlich genau am 10.12.2024 (Dienstag) um 19 Uhr in der Musikschule.

Am 23.5. 2025 war vor 150 Jahren das große Fährunglück (siehe unten). Auch für diesen Gedenktag sind Vorbereitungen angelaufen.

Es gibt noch ein paar Exemplare des Katalogs zur Jubiläumsausstellung 650 Jahre Erwähnung der Pfarre St. Stefan. Bei Interesse Mail an Hans Preitler

Vorgeschichte

Die bei der letzten Renovierung freigelegten Gegenstände (2017) belegen, dass hier eine “villa rustica” – also ein Landhaus als erstes Gebäude errichtet war. Es ist der einzige Fund eine römischen Gebäudes im Gratkorner Becken. Es war in mediterraner Bautechnik gebaut worden und stammt aus der römischen Kaiserzeit um ca. 200 n. Chr.. Es wurden keine Gegenstände, die auf die Religion der Bewohner schließen lassen, gefunden.

Im Zuge der Völkerwanderung wurde das Gebiet unserer Pfarre von Karantanern (auch Alpenslawen genannt) besiedelt, die sich vor allem in den fruchtbaren Gebieten niederließen. Ob diese (teilweise) schon Christen waren (eventuell von Aquilea oder Byzanz aus missioniert) ist nicht belegt. Die Karantaner haben sich mit Hilfe der Baiuwaren von ihren Unterdrückern den Awaren befreit. Diese Germanen waren Christen und haben dann auch hier als Wirtschaftssystem das Lehensystem eingeführt. Das Erzbistum Salzburg hatte hier einen Edelhof des Kaisers als Lehen erhalten und 860 dann geschenkt bekommen und somit haben seit damals Christen hier nachweislich gelebt. Zerstörung durch Ungarneinfälle werden wohl dazu geführt haben, dass Salzburg diese Besitzungen an Gefolgsleute, mit diesen belehnt haben. Für die Seelsorge haben sowohl Bischöfe als Adelige Kirchen (Eigenkirchen) errichtet und Priester geholt und versorgt. Die Velgauer, die aus der Gegend von Passau gekommen sein könnten, wurde mit dem Gebiet um die heutige Kirche belehnt. Ab dem 11. Jahrhundert war ein flächendeckendes Netz von Pfarren errichtet und St. Stefan dürfte darin ein gleichberechtigte Eigenkirche gewesen sein.

Eigenkirche und Kirchenpatronat

In allen Visitationsprotokollen, die erhalten sind findet sich der Begriff des Kirchenpatrons und dass dies zweifelsohne für diese Pfarre der Erzbischof von Salzburg ist. Das bedeutet, dass unsere Kirche und Pfarre von Laien gestiftet wurde und Eigentum der Stifter (vermutlich der Velgauer) war. Die adeligen Stifter haben sich selbst um ihren Pfarrer für ihre Eigenkirche gekümmert und meist hat dieser auch auf dessen Sitz gewohnt. Der Kirchenweiler hieß „Velgau“ und der heutige Felbergraben „In der Velgau“. Der Name Velgau blieb für den Kirchenweiler nur bis ins 15. Jahrhundet, für den Felberbach (Felgabach) aber mindestenst bis 1782 und als Vulgoname Felgaubauer (heute Felberbauer am Ende des Felbergrabens) bis 1893.

Neben den Adeligen haben die Bischöfe selbst auch Pfarren gestiftet. 1179 wurde das Eigenkirchenwesen aufgehoben. Alle damaligen Pfarren bekamen vorerst ihren Bischof als Kirchenpatron. Dass das Kirchenpatronat vom Salzburger Bischof ausgeübt wurde und nicht vom Gratweiner Pfarrer zeugt davon, dass St. Stefan keine Filialkirche von Gratwein ist, denn Filialkirchen oder neu gegründete Tochterpfarren haben den Pfarrer der Mutterpfarre als Kirchenpatron.

Während die größeren Pfarren durch Besitz und entsprechende Urkunden bekannt sind, ist der Status unserer Kirche in dieser Zeit nicht klar, denn es gab hier bis 1449 vermutlich keinen Grundbesitz zum Unterhalt eines Pfarrers. Das Marchfutter wurde bei Pfarrhöfen gesammelt und somit in unserer Pfarre nicht. Daher ist 1390 St. Stefan im Marchfutterregistet unter St. Ägid zugeordnet.

(Früh?-)Romanischer Kirchbau

Viele Siedler verschiedenster germanischer, christlicher Völker kamen ab ca. 1000 hierher und hab noch freies Land besiedelt und im damals noch bewaldetem Gebiet Rodungsinseln geschaffen (bis ca. 1300). Diese kamen aus Gegenden, wo es bereits gemauerte Kirchen gab.

Aus St. Veit ist bekannt, dass die Menschen dort einen Holzturm mit Flugdach als erste „Kirche“ errichtet hatten. Von unserer Kirche kann dies nur vermutet werden, da schon vermutlich um 1000 eine lange, schmale, gemauerte Kirche mit romanischer Grundform (romanische Basilika) errichtet wurde.

Kurz nach 1000 sind auch St. Stefan in Wien und St. Stefan in Kumberg (und noch viele weitere St. Stefan), beeinflusst von St. Stephan zu Passau, als Eigenkirchen entstanden. Anhand dieser Beispiele gilt es als sehr wahrscheinlich, dass auch hier bei uns zuständige Adelige (Velgauer?) die Kirche als sogenannte Eigenkirche errichtet haben. Für eine eventuell schon vorher vorhandene Verehrung des Hl. Stephan aus Römerzeit oder durch die um 1000 vorhandenen Christen gibt es keinen Hinweis.

Baukundliche Untersuchung stehen aufgrund der neuen Erkenntnisse dringend an. Die Laibung einer frühromanisches Nische oder eines Fensters der Kirche sowie (lt. P. Clemens Brandtner) romanischer Verputz und Reste einer Bemalung an der Aussenseite der Westmauer gehören fachkundlich untersucht. Eine Baunaht im Turm und verwendete Materialien könnten bedeuten, dass Teil des Turms vor der Gotik errichtet wurden. Über dem Presbyterium wurde im 5/8tel Abschluss Einlagelöcher gefunden, die zu einer (romanischen?) Holzdecke passen. In einem der ähnlichen Löcher im Bereich der Vierung wurde ein Holzrest gefunden, der auf 1340 datiert werden konnte und vermutlich ein über gebliebenes Steckholz vom Einbau der Gewölbe ist.

Unter dem Altarraum befindet sich eine Krypta(?), deren Ausmaße in einem Inventar mit 24x12x12 Schuh angegeben werden.

Dies deutet alles darauf hin, dass es sich um eine der ältesten erhaltenen Kirchen (zumindest in Bauteilen) der Steiermark handelt.

Erste urkundliche Nennung – Velgau wird St. Stefan

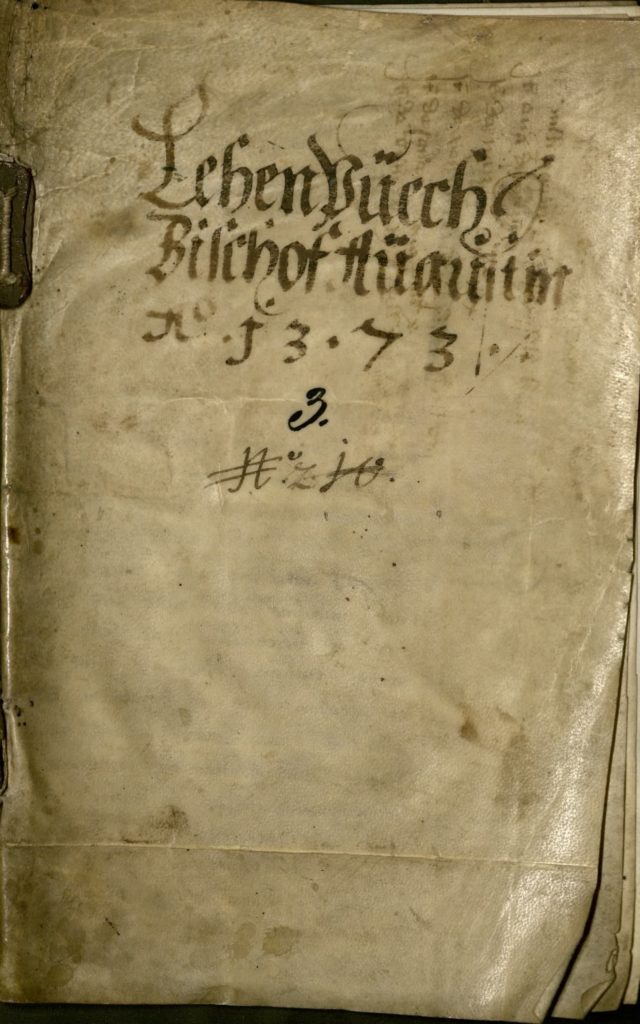

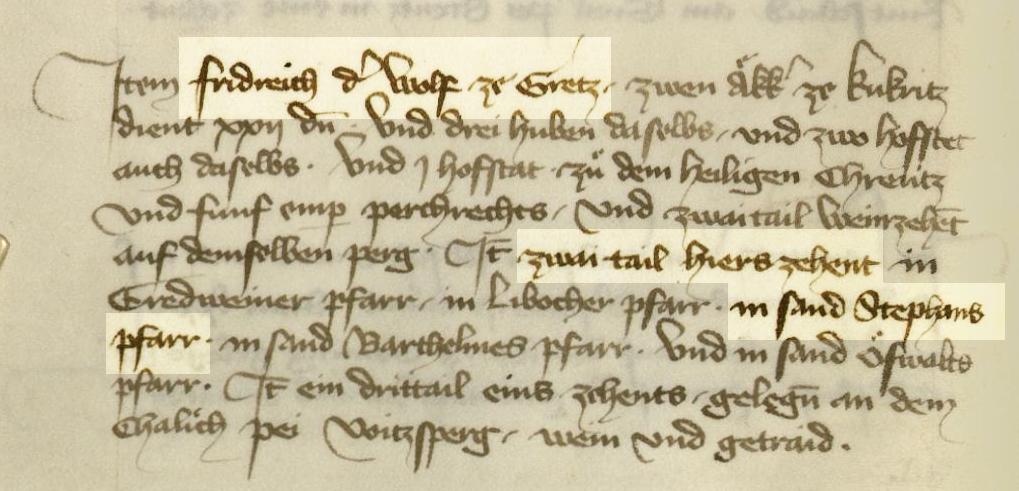

1373 findet sich die erste urkundliche Erwähnung im Zehentverzeichnis: „in sand Stephans Pfarr“ (hier fällt auf, dass Sankt Stefan als Pfarre bezeichnet wird). P. C. Brandtner dazu genauer im Pfarrblatt 1990-3: “… im Seckauer Lehensbuch. Darin ist verzeichnet, wie im Jahre 1373 Fridrich der Wolf zu Graz … zwai Tail des Hierszehent … in sand Stephans Pfarr erhält.”

2022 haben wir vom Diözesanarchiv eine Fotokopie des Deckblatts und der Seite mit der ersten Erwähnung erhalten.

Von dort weg verdrängt der Name der Kirche St. Stephan den Namen Velgau als Bezeichnung für den Kirchenweiler. Auch 1390 (Im Marchfutterverzeichnis des Landesfürsten) wird “sannd Steffan ob Endricz” angeführt. Das Gebäude Kirche wird 1395 erstmals erwähnt.

Pfarrgült und Kirchengült

Von 1449 war bekannt, dass in einer Urkunde Gratkorn das erste Mal erwähnt worden ist. Neuerliche Untersuchung dieser Urkunde hat ergeben, dass diese Urkunde vom Pfarrer Hans Nötter ausgestellt worden ist, da das adelige Ehepaar Lengheimer seine Hube in Brunn als Pfarrhof stiftet. Der Pfarrer wird damit, so wie die Pfarrer anderer Pfarren ein Grundbesitzer (Grundherrschaft Pfarrgült St. Stefan). Es werden auch Zechleute der Kirche erwähnt, die für das vorhandene Vermögen der Kirche (Grundherrschaft Kirchengült St. Stefan) zuständig sind. Neben der Stiftung der Lengheimer wird in Visitationsprotokollen auch eine bislang nicht bekannte Stiftung durch die Grafen von Montfort erwähnt.

Der Archidiakon in Gratwein könnte das Vogtreicht erworben haben, was wohl zu der Deutung geführt haben könnte, dass St. Stefan eine Tochterpfarre sei, was nicht sein kann, da ja das Kirchenpatronat beim Erzbischof von Salzburg bleibt.

Ab 1587 errichtet Pfarrer Michael Kuhlbmaier einen neuen Pfarrhof neben der Kirche (alter Teil des heutigen Pfarrhauses).

Die Pfarrgrenzen bilden sich heraus und sind schon fast die heutigen, außer geringer Verschiebungen in Friesach und dass die Pfarre im Süden bald nach dem Dultbach an der damals bis hierher reichenden Pfarre St. Veit endete.

Stiftspfarre St. Stefan

Stiftspfarre St. Stefan

Ab 1605 sind die Pfarrer dann Zisterzienser aus Rein.

1607 wird die Pfarre Gratwein dem Stift Rein übergeben und mit Gratwein alle abhängigen Pfarren. Von St. Stefan heißt es allerdings im Visitationsprotokoll, dass die Pfarre 1607 per Vertrag und Tausch an das Stift gekommen ist, also per eigenem Vertrag und nicht als Teil einer Hauptpfarre Gratwein.

Seit 1630 werden die Matriken (Taufbuch, Hochzeitsbuch, Sterbebuch) geführt. Allerdings ist jeweils ein Buch verschollen. (Taufe 1645-1670, Trauung 1645-1739, Sterbebuch 1645-1684)

1650 wird das heutige Kirchenschiff im barocken Stil geschaffen. Der Kirchenbau hat heute spätgotische Elemente mit einer spätbarocken Einrichtung.

Pfarre und politische Gemeinde(n) – Aus St. Stefan wird Gratkorn

1770 wird das Gebiet innerhalb der damaligen Pfarrgrenzen geviertelt in Konskriptionsgemeinden, die den Katastralgemeinden Kirchenviertel, Friesachviertel, Forstviertel und Freßnitzviertel entsprechen. Südlich mit der Kirche St.Veit wird die Gemeinde Schattleiten errichtet und ist nur eine der vielen Gemeinden im Gebiet der Pfarre St. Veit.

Die gemeinsame politische und pfarrliche Grenze bleibt nur bis etwa 1786 der Josefinischen Pfarr-Regulierung. Einige Häuser aus der Pfarre St. Veit kommen dazu. Die Gemeinde Friesachviertel wird geteilt (Friesach und Friesach-St. Stefan)

1848 entsteht die politische Gemeinde St. Stefan aus Kirchenviertel, Forstviertel, Freßnitzviertel und der Katastralgemeinde Friesach-St. Stefan (nicht mehr Friesachviertel!). Im sogenannten „Krackorn“ (Krähengegend, eine Bezeichnung die seit 1445 bekannt ist) war Papierindustrie entstanden, die für das Gebiet immer wichtiger wurde. Der Name St. Stefan für die Gemeinde wurde 1907 zu Gratkorn (ab 1922 Marktgemeinde) und auch die Pfarre nennt sich ab 1933 so. Die Bevölkerung, die bis 1800 bei rund 1200-1500 Personen lag, begann durch Zuzug (auch aus Slowenien und Ungarn) zu wachsen: 1830: 1115 Personen, 1856: 1601, 1885: 2434, 1900: 3919 1929: 4200 Menschen.

1938 wurde die Gemeinde Schattleiten im Zuge der Eingemeindung nach Graz aufgelöst und in etwa jene Teile, die zur Pfarre Gratkorn gehörten, wurden als neue Katastralgemeinde Gratkorn-St.Veit Teil der Marktgemeinde, so dass heute wieder annähernde Übereinstimmung von Gemeinde- und Pfarrgrenzen besteht – ausser bei der Ortschaft Friesach.

Fährunglück bei Wallfahrt nach Straßengel

Am 18.5.1875 ereignet sich für die Pfarre ein schreckliches Unglück. Bei der Wallfahrt nach Maria Straßengel sinkt die Fähre wegen Überladung und Hochwasser der Mur mit 153 Personen, 98 ertrinken. Daran erinnert der Grabstein des Martin Rinner an der Kirchmauer, die Brautkrone der Juliana Huber in der Kapelle in Friesach und für die Errettung die vergrößerte Kapelle auf der Jasen.

Die Pfarre Gratkorn heute

1993/94 wurde mit dem Neubau des Pfarrheimes ein pastorales Zentrum geschaffen.

Mit 1. September 2010 wurde die Pfarre Gratkorn zusammen mit der Pfarre Semriach zum Pfarrverband.

Mit 1. September 2020 ist die Pfarre Gratkorn Teil des Seelsorgeraums GU-Nord zusammen mit den Pfarren Semriach, Deutschfeistritz, Stübing, Übelbach, Frohnleiten und Röthelstein.

Durch die Stadtnähe und durch weitere angesiedelte Betriebe steigt die Bevölkerungszahl ständig weiter. Mit Stichtag 1. Jänner 2020 leben 8054 Menschen in Gratkorn. Rund 2/3 sind Katholiken.

2022 endet die seelsorgliche Betreuung der Pfarre durch das St. Rein, die formell schon mit der Errichtung des Seelsorgeraums geendet hatte.

Zusammgestellt von Hans PreitlerQuellen:

- Geschichte der Pfarre Gratkorn, Teil 1., P. Clemens Brandtner, 1994

- Geschichte der Pfarre Gratkorn, P. Clemens Brandtner, 1980

- Die Geschichte der Marktgemeinde Gratkorn Hg. Marktgemeinde Gratkorn, 1997

- Die Steiermark im Frühmittelalter, Frühmittelalterliche Namen in der Steiermark, Hermann Baltl/ Fritz Lochner von Hüttenbach, 2004

- Festschrift 750 Jahre Pfarre St. Veit, Fritz Allmer, 1976

- Kumberg – Das Werden einer Kulturlandschaft, Heinrich Purkathofer, Andrea Menguser, 2006

- Das Stift Rein, Seine Pfarren und die Amtsinhaber, P. Clemens Brandtner, 2000

- Chronik der Pfarre St. Stefan in Gratkorn, Diözesanarchiv